Paradoks Nikel: PDB Melonjak, Kemiskinan di Daerah Tambang Menganga

- Fenomena ini menjadi sorotan utama dan menunjukkan kompleksitas antara kekayaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tren Ekbis

JAKARTA - Wilayah penghasil tambang nikel di Indonesia seringkali dihadapkan pada paradoks yang menarik. Meskipun kontribusi sektor nikel terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional sangat signifikan, angka kemiskinan di daerah tersebut justru cenderung stagnan atau bahkan meningkat.

Fenomena ini menjadi sorotan utama dan menunjukkan kompleksitas antara kekayaan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut riset Celios dengan judul "Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel 2024", kontribusi PDB dari aktivitas smelter nikel terhadap PDB nasional mencapai Rp83,17 triliun (US$5,36 miliar) dari tahap konstruksi pabrik dan fasilitas pendukung industri.

Pada tahap ini, tenaga kerja dari berbagai daerah akan diserap untuk mendukung kegiatan dalam fase awal pembangunan smelter.

- Menguat 1,65 Persen, IHSG Dututup di 7.230,74

- LQ45 Ditutup Naik 11 Poin, GOTO Pimpin Top Gainer

- Perbandingan Sumber Kekayaan Miliarder: Indonesia dari Tambang, Amerika dari Teknologi

"Namun, dampak ekonomi diperkirakan akan menurun pada tahap operasional terutama karena dampak negatif terhadap sektor perikanan. Skenario yang mendorong dampak negatif tersebut termasuk pencemaran pantai dan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara yang menghasilkan beban ekonomi dan dari polusi udara dan lingkungan," tulis riset terebut dilansir pada Selasa, 10 Juni 2025

Selanjutnya, aktivitas industri nikel dapat mengakibatkan penurunan PDB mulai tahun ke-9 atau setelah fase operasional pada tahun ke-7 dan ke-8 karena dampak negatifnya terhadap sektor lain (terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan) melalui deforestasi, degradasi lahan, penurunan ekosistem air, dan hilangnya biodiversitas.

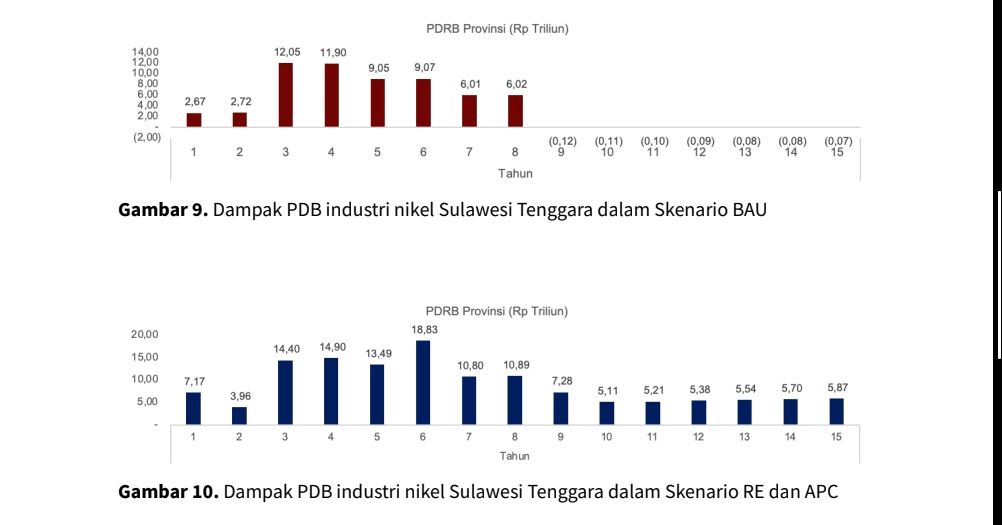

Dampak negatif jangka panjang yang ekuivalen dari aktivitas nikel di Sulawesi Tenggara tercermin dalam hasil model untuk wilayah tersebut. Ini menyarankan bahwa kontribusi positif dan nikel, terutama dalam skenario BAU, hanya akan terjadi selama 8 tahun pertama.

Dampak Industri Nikel Terhadap Perekonomian Lokal di Sulawesi Tenggara

Penurunan ekonomi berasal dari dampak negatif industri nikel terhadap sektor ekonomi lainnya di provinsi tersebut, terutama pertanian dan perikanan. Sebagai contoh, laporan dari WALHI menyoroti ancaman yang ditimbulkan bagi mata pencaharian petani lada di salah satu daerah Sulawesi.

Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perkebunan lada, sebesar Rp3,6 triliun (US$232,26 juta) per musim per tahun, terancam oleh konsekuensi lingkungan dani kerusakan hutan hujan dan danau.

Hal ini umum terjadi di daerah yang terkena ekspansi pertambangan dan industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat.

Menurut Celios, perubahan pekerjaan masyarakat menjadi pekerja harian perusahaan pertambangan/pekerja pengolahan nikel juga tidak sebanding dengan pekerjaan sebelumnya sebagai petani dan nelayan. Kerusakan pada ekosistem hutan dan perairan sangat merugikan ekonomi masyarakat karena mereka telah bekerja berdampingan dengan dan bergantung pada pelestarian lingkungan.

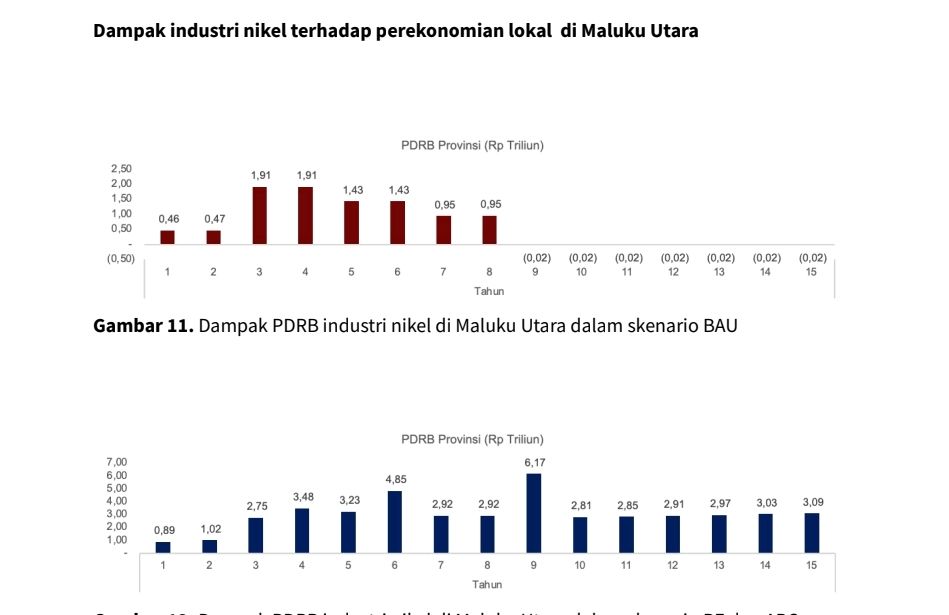

Dampak Industri Nikel terhadap Perekonomian Lokal di Maluku Utara

Sedangkan untuk di wilayah dampak smelter nikel bagi Provinsi Maluku Utara juga menunjukkan peningkatan besar dalam PDB wilayah tersebut dalam beberapa tahun pertama, kemudian menurun setelahnya.

Faktor-faktor di balik output ini tetap konsisten dengan dua wilayah sebelumnya. Pada tahap awal kegiatan smelter nikel, output PDB meningkat melalui peningkatan aktivitas di sekitar smelter, tetapi pada tahap selanjutnya dampak positifnya berbalik arah karena dampak jangka panjang dari degradasi lingkungan dan biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Upah Pekerja

Skenario BAU ala Celios menunjukkan bagi upah pekerja memperlihatkan adanya peningkatan awal dan mencapai puncaknya pada tahun ke-3, sebesar Rp19,95 triliun (US$1,29 miliar) per tahun. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, upah justru terus mengalami penurunan signifikan hingga hanya mencapai minus Rp60 miliar (US$3,87 juta) per tahun.

Penurunan ini sangat besar karena mencapai 333 kali lipat dari pendapatan terbesar. Penurunan yang mencolok ini kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan tenaga kerja karena dampak negatif yang mulai berpengaruh pada berkurangnya output atas semua sektor ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang menurun akibat beban biaya kesehatan.

Skenario RE dan APC memberikan hasil yang relatif lebih positif dibanding skenario BAU, baik secara nominal maupun tren. Secara nominal, skenario ini menghasilkan upah pekerja yang lebih besar mulai tahun awal penerapan, sebesar Rp7,84 triliun (US$505,29juta) dibandingkan dengan Rp4,28 triliun (US$276,13 juta) dalam skenario BAU. Jumlah upah terbesar mencapai Rp27,57 triliun (US$1,78 miliar) per tahun, 31% lebih banyak dari skenario BAU.